Entre el mar Negro y el mar Caspio hay una franja de tierra en la que la Historia con mayúsculas ha transitado con una recurrencia inusitada. Uno de los países que hoy ocupa esas tierras, al sur de la cordillera del Cáucaso, es la República de Georgia. Si estás buscando obras narrativas literarias o cinematográficas o lecturas de no ficción que puedan ayudarte a ampliar el horizonte de tu viaje a este país, aquí tienes un catálogo muy personal.

Te ofrezco un viaje por el espacio y el tiempo dentro de la nave Argos, junto a Jasón, en busca del vellocino de oro. Te ofrezco formar parte de alguna de las caravanas que, llegadas desde Constantinopla por la orilla turca del mar Negro, avistaron por primera vez los picos nevados del Cáucaso antes de seguir su camino hacia Samarcanda. Te ofrezco ser testigo de la construcción de algunos de los templos cristianos en pie más antiguos del mundo. Te ofrezco unirte al soldado Pushkin y al soldado Tolstoi. Y tratar de entender a un pueblo del que salieron dos de los criminales más grandes del siglo XX. Conocer mejor una cultura que se escribe con letras más bellas que las runas élficas y cuya tierra lleva habitada más de millón y medio de años.

Otros viajes literarios:

[Viajar a Túnez y Sicilia: guía de libros y películas]

[Viajar a Budapest y Hungría: guía de libros, lecturas y películas]

[Viajar a Croacia y los Balcanes: guía de libros, lecturas y películas]

[Viajar a Estambul y Turquía: guía de libros y lecturas]

Libros para viajar a la República de Georgia

Un buen lugar para morir. Historias del Cáucaso, Wojciech Jagielski. Debate, 2009. Traducción de Francisco Javier Villaverde. 416 páginas.

Una de las lecturas que me ha servido para conocer mejor la historia de la región, en concreto su historia reciente, ha sido Un buen lugar para morir. Historias del Cáucaso, un libro en forma de crónica del periodista polaco Wojciech Jagielski.

El libro explica los procesos de emancipación de las que fueron repúblicas soviéticas del Cáucaso y está escrito con pulso narrativo por un reportero que en los 90 trabajaba en aquella zona mientras la mayor parte de sus compañeros cubría los terribles conflictos de los Balcanes. Como te digo, fue publicado en 2009 por lo que su relato solo llega hasta comienzos de los 2000, con una pequeña referencia final a la guerra en Osetia del Sur del verano de 2008 entre Georgia y los osetios apoyados por el ejército ruso.

Con un estilo ágil y perspicaz traza un panorama de las diferentes realidades sociopolíticas al norte y sur del Cáucaso y nos cuenta a través de testimonios y reflexiones de primer orden la historia inmediatamente posterior a la fragmentación de la URSS en lo que se refiere a Georgia, Armenia, Azerbayán y a los conflictos que implican a abjasios, osetios, ingusetios y chechenos.

The Making of the Georgian Nation, Ronald Grigor Suny. Indiana University Press, 1994 (segunda edición). 440 páginas.

Si Un buen lugar para morir sirve para conocer mejor la historia reciente de la región, para tener una visión más amplia de la historia de Georgia he leído este manual en inglés de Ronald Grigor Suny publicado originalmente en 1988 y que tuvo una segunda edición en 1994 que incluía algunas páginas sobre la transición hacia la democracia. Suny es un estudioso estadounidense de origen armenio que también tiene una historia sobre Armenia publicada por aquella época.

El manual de historia de Georgia de Suny no está mal para tener un relato de la historia del país, aunque se trata de una enumeración de hechos y fechas con pocas consideraciones al margen, lo que lo hace tedioso y poco atractivo para quien busca una guía con mayor alcance. Acudo a este libro porque no he encontrado un manual que llegue hasta nuestros días.

Desde el punto de vista prehistórico y arqueológico, en los últimos veinte años Georgia se ha convertido en un lugar de referencia por un hallazgo de restos de homínidos con alrededor de 1,8 millones de años de antigüedad, algo que naturalmente no recoge el libro de Suny.

El viaje, Sergio Pitol. Anagrama, 2000. 176 páginas.

Trabajando en la embajada de su país en Praga en los años 80 del siglo pasado, el escritor mexicano y Premio Cervantes fue invitado por la Unión de Escritores de Georgia a visitar Tbilisi en su faceta de autor. Antes de llegar al país caucásico, y dado que este era parte de la extinta Unión Soviética, hubo de pasar por Moscú, donde las autoridades intentaron demorar su periplo todo lo posible o incluso impedirlo.

La obra de Pitol es un diario lleno de referencias literarias interesantes para recorridos narrativos como este pero poco enjundioso en lo que a contar la vida y sus peripecias y a mi juicio bastante poca cosa en lo que respecta a Georgia.

Caminaba un hombre, Otar Chiladze. Editorial Raduga -Moscú-, 1986. Traducción del ruso de Andrés Fierro. 485 páginas.

Publicada originalmente en 1973, en la Georgia soviética, esta edición ha sido traducida al castellano desde el ruso y está descatalogadísima. Pude hacerme con un ejemplar de segunda mano gracias a internet.

Chiladze es uno de los autores georgianos más importantes del siglo XX. Candidato al Nobel en los años 90. Me hubiera gustado leer de él la novela Avelum, publicada originalmente en 1995 y que no ha sido traducida al castellano aunque sí al inglés, y que aborda la evolución de la sociedad georgiana a partir de dos hechos históricos, dos aplastamientos de protestas en diferentes momentos de la historia. Por un lado, la represión policial ordenada por el gobierno de Jruschev de las protestas en Tiflis en 1956 y, por otro, la represión policial del gobierno de Gorbachov contra las protestas en Tiflis en 1989. Avelum está en inglés pero no en castellano y me llevaba mucho tiempo hacerme con un ejemplar.

Caminaba un hombre está ambientada en la época del rey Aetes en Vani, ciudad al sur de Kutaisi que era la capital de la Cólquide, la realidad física mitificada por la leyenda clásica de Jasón y los Argonautas, que partieron de Yolco, en la Tesalia griega, y navegaron -después de cruzar el Bósforo y bordear el Pontos Euxinus o Mar Negro- hasta el reino de Aetes en busca del vellocino de oro.

La obra de Chiladze está dividida en tres partes, la primera trabaja con los personajes del mito del vellocino de oro (incluyendo a Medea), pero la segunda y tercera se centran en personajes creados por el autor. Estos son un soldado del ejército griego invasor que queda paralítico por heridas de guerra y su hijo, que llegará a ser picapedrero en el laberinto del Minotauro antes de volver a su hogar.

La primera parte del libro me tenía fascinado, por el desarrollo de los personajes, y por su estilo, se trata de un estilo denso, el autor amasa la prosa con lentitud, se enreda en determinadas situaciones adornándolas con parábolas y comparaciones, lo que para algunas personas puede resultar agotador, pero que para mí era atractivo por la poesía y la hondura con la que muestra esas situaciones y esos personajes, cuyas psicologías además de tener recovecos, avanzan, actúan, viven dramas interiores que les llevan a hacer y a que sus relaciones evolucionen.

El problema surge cuando abandona los personajes y la historia del mito del vellocino de oro, en la segunda parte de las tres, ahí la novela se va desinflando y la tercera parte se me hizo eterna y pesada. La trama, además de que es confusa en ocasiones por saltos temporales incoherentes, pierde su interés porque lo pierden sus protagonistas. El personaje principal es un perdedor cuya ocupación fundamental es lamentar su triste destino sin hacer nada para cambiarlo y dándole vueltas a consideraciones filosóficas que pretenden demostrar lo profundo y torturado que es pero que se convierte en un grumo narrativo y literario difícilmente digerible. Imagino que al ser la invasión de la Cólquide una metáfora de la invasión soviética de Georgia, esa incapacidad es también una metáfora de la propia impotencia e insustancialidad de la vida de Chiladze. Una decepción literaria.

El martirio de Santa Sushanik, Iacob Tsurtaveli.

El primer texto en georgiano que está documentado fue escrito a finales del siglo V aunque los manuscritos más antiguos que nos han llegado son del siglo X. Se trata de una hagiografía de una princesa armenia, casada con un margrave (gobernador de una provincia persa) georgiano que renuncia al cristianismo en favor del zoroastrismo para ganarse el apoyo del rey persa y que exige lo mismo a su esposa, después de casarse él mismo con otra princesa persa.

Al negarse Sushanik (de nombre original Vardeni), es apaleada por su marido y encerrada con grilletes durante seis años a pan de cebada y agua, hasta que muere. No hay texto en castellano pero en internet se pueden encontrar traducciones al inglés. Lo más interesante es el desarrollo narrativo de la obra, que denota una conciencia literaria, y, desde el punto de vista antropológico-religioso, cómo ya en un texto del siglo V hay numerosas referencias y citas a fragmentos de la Biblia, lo que demuestra el conocimiento de esta que había menos de dos siglos después de la cristianización oficial de la región.

Otro texto religioso, fundamental en la historia de Georgia, es la Conversión de Kartli. Kartli es el reino que forma el núcleo de lo que hoy es Georgia, que en georgiano es Sakartvelo, tierra de los georgianos (“Sa”, tierra de; “kartveli”, georgianos). Esta obra es un compendio medieval escrito en el siglo X cuya parte fundamental es el relato legendario de la vida de Santa Nino, mujer cristiana originaria de Capadocia que llegó a Armenia huyendo de Diocleciano junto a otras compañeras consagradas y que a su vez tuvo que huir al reino de Kartli, donde acabó convirtiendo al cristianismo a la reina y al rey, antes de hacer lo mismo con el reino de Kajeti (hoy, en buena parte, una región de Georgia).

En esta obra se aprecia la importancia de Mtsjeta, antigua capital del reino, y hoy localidad que acoge un conjunto de monasterios que forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y se entiende en qué medida la idea nacional de Georgia va de la mano del cristianismo. Si quieres leer esta vida de Santa Nino, puedes descargar en una versión inglesa (enlazada en el título de la obra, más arriba) traducida por Margery Wardrop a finales del siglo XIX. Por cierto, personaje a primera vista fascinante esta tal señorita Wardrop, hermana de un diplomático británico asentado en Georgia, hablante de siete idiomas y estudiosa de la literatura georgiana, que murió con apenas cuarenta años.

El caballero de la piel de tigre, Shota Rustaveli. Círculo de lectores, 2000. Traducción de Leonor Martínez. Prólogo de Juan Vernet. 313 páginas.

Shota Rustaveli es el gran autor de la tradición literaria y cultural georgiana. El autor del gran poema épico medieval da nombre a la principal avenida de Tbilisi, escenario de los grandes acontecimientos históricos de los últimos setenta años en el país.

El muy nutritivo prólogo que antecede la obra dice que poco se sabe de Rustaveli. En el mismo texto se dice que es el autor de la obra y que vivió en tiempos de la mitificada reina Tamar, de la cual se ha conjeturado que estaba enamorada por la apasionada dedicatoria “la vida y la razón he perdido por aquella que las armas somete, por ella de amor he sido herido y remedio no hay para mis males / que ella me conceda la salud o la tierra y la tumba”, aunque, según el autor del prólogo, esta pasión es un tópico literario de las literaturas árabe y persa que Rustaveli conocería bien.

Sabemos, eso sí, que Rustaveli nació en Mtsjeta. La leyenda dice que se educó en Atenas, que recorrió parte de Asia y que fue tesorero de la reina Tamar y que por su amor por ella fue desterrado a Jerusalén, en cuyo monasterio georgiano de la Santa Cruz habría vivido.

La obra es difícil de juzgar no siendo estudioso y no conociendo el georgiano, claro. Está escrita en cuartetas de 16 sílabas y como el mismo prólogo señala “nos muestra el cruce y el influjo de los idearios cristiano, musulmán e hindú”, porque, de hecho, en sus aventuras, los protagonistas llegan a la India. Hibrida la caballería cristiana y la musulmana. Y el tono además de mítico e imaginario, es vehemente, efusivo. Lleno de amor platónico y no tan platónico. De hipérboles amorosas, más que belicosas. Del uso de “sol” y “ciprés” como dos sustantivos para alabar la belleza física, así como el áloe.

En dulce lengua georgiana, radiante de belleza el valiente amante

a su sol se dirige como a un discípulo un cariñoso tutor.”

Dos años en Rusia: obra redactada a la vista de las memorias y manuscritos del general don Juan Van Halen, Agustín Mendía. Imprenta de don José Mateu Garín, 1849. 454 páginas.

Obra documental sumamente interesante redactada por Agustín Mendía (periodista, escritor y diputado en las Cortes españolas) sobre los documentos de Juan Van Halen, un militar español al que Pío Baroja dedicó una biografía y que viajó por el Cáucaso en 1820 como integrante del ejército del imperio ruso. El texto completo está en internet, en el archivo digital de la Real Academia Española (enlace en el título, más arriba) y en Google Books.

Juan Van Halen es un personajazo del XIX español, conspirador liberal y masón, huido a América tras el fracaso del trienio liberal, donde fue profesor de español en Nueva York, pasando penurias, antes de volver a Europa y llegando a ser mariscal de campo en el ejército español.

La parte del relato de Van Halen que va del Cáucaso ruso a Tbilisi (Tiflis), pasando por el desfiladero de Kazbegui y la carretera militar, es de sumo interés para hacerse una idea de la Georgia recién sometida al poder del imperio ruso y la visión que podían tener los extranjeros de estas tierras y sus gentes.

Por último se descubre la Georgia, cubierta cual otra Andalucía de antiguas atalayas o torreones y hermosos campos y arbolados, cuyas ramas a fines de setiembre no han sentido aún los efectos del otoño. El armonioso canto de tanta diversidad de aves parece que vienen a anunciar al viajero que va a pisar la tierra predilecta del grande artífice del Cáucaso.

(…)

La repentina variación de temperatura, y el delicioso clima de la Georgia, causa profunda impresión al viandante siquiera haya nacido bajo el azur de los cielos que hermosea las márgenes del Guadalquivir: Al aspecto triste y mezquino de los assetinianos [llama así a los osetios], sustituye la alegría de los semblantes y la bella estatura de los georgianos”

El viaje a Arzrum durante la campaña de 1829, Aleksandr Pushkin. Minúscula, 2003. Traducción de Selma Ancira. 92 páginas.

Durante la primera mitad del siglo XIX, el Cáucaso se convierte en un lugar de atracción para algunos de los jóvenes aristócratas rusos que inscribieron sus nombres en la historia de la literatura. Uno de los primeros es Pushkin, que fue desterrado en varias localidades de lo que hoy es el sur de Ucrania y Moldavia y allí escribe el poema El prisionero del Cáucaso, título que también dará nombre a un relato posterior de Tolstoi.

Años después, atravesó Georgia y Armenia hasta Erzurum (hoy en territorio turco) para unirse al ejército y escribió una crónica de este viaje. Dicha crónica, publicada en 1836, siete años después, es El viaje a Arzrum durante la campaña de 1829, una obra breve en la que, para lo que nos interesa, resulta curioso leer el mismo trayecto que va relatando el militar español Juan Van Halen, desde la vertiente norte del Cáucaso, en Rusia, hasta Tiflis, por la carretera militar que va desde la capital osetia Vladikavkaz a través del desfiladero del río Terek por Kazbegui.

Así describe Pushkin su entrada en Georgia:

El paso instantáneo del Cáucaso amenazador a la encantadora Georgia es fascinante. De pronto el aire del sur comienza a soplar con suavidad sobre el viajero. Desde lo alto del monte Gut se abre el valle de Kaishaur con sus rocas habitadas, sus jardines y su transparente [río] Aragvi, que serpentea como una cinta de plata; todo esto se ve de forma reducida en el fondo de un abismo de tres verstas, por el borde del cual discurre un camino peligroso.

Bajamos al valle. La luna nueva apareció en el cielo despejado. El aire nocturno era silencioso y tibio. Pasé la noche a orillas del Aragvi, en casa del señor Chiliaev. Al día siguiente me despedí de mi amable anfitrión y continué mi camino.

Aquí comienza Georgia. Valles luminosos, irrigados por el alegre Aragvi, sustituyen a los tenebrosos desfiladeros y al amenazante Terek. En vez de peñascos desnudos veía a mi alrededor verdes montañas y árboles frutales. Los acueductos eran el testimonio de la presencia de la civilización. Uno de ellos me impresionó por la perfección de la ilusión óptica: parecía que el agua corriera por la montaña de abajo arriba”

En estas crónicas, Pushkin, por cierto, habla de una obra de Jan Potocki sobre el Cáucaso. El autor polaco de Manuscrito hallado en Zaragoza, que tanto interés sintió por España, escribió un libro titulado Viaje a las estepas de Astracán y del Cáucaso, publicado póstumamente en 1829 (según Wikipedia).

En la obra antes citada, Pitol dice esto de la mirada de Pushkin:

El Cáucaso ha sido desde siempre un lugar excepcionalmente atractivo para los jóvenes rusos. Pushkin lo canta; de alguna manera encuentra allí una naturaleza humana semejante a la de los gitanos, inmaculada, no dañada por una rígida educación protocolaria, sino regida por el instinto. Desde los niños hasta los ancianos, las mujeres y los hombres son naturaleza. Naturaleza dentro de la naturaleza. Por eso el hombre allí no teme, como el del Norte, al instinto, ni lo reprime; por el contrario, hace de él su guía.”

Los cosacos, Leon Tolstoi. Alianza Editorial, 2014. Traducción de Irene Andresco Kuraitis y Laura Andresco Kuraitis. 264 páginas.

Sergio Pitol se refiere a la relación de Tolstoi con el Cáucaso en los siguientes términos:

El joven conde Tolstói, años más tarde, harto de la vida cortesana se lanza al Cáucaso, y desde el principio queda rendido. Las tensiones que le producía la vida social desaparecen. Ha encontrado una tierra donde la Naturaleza crea las leyes y los hombres se someten a ella y no a la inversa. Todo acto humano que esté acorde con la naturaleza deja de ser pecado. Y esa vida natural se rige por un Eros radiante y vigoroso. El Cáucaso para él es la tierra de la poesía, la verdad y la pasión. En fin, un edén terrenal; un vigor semejante a los días iniciales de la creación. La primera verdadera novela de Tolstói, Los cosacos, escrita a los treinta y cinco años, y la última, Hadji Murat, escrita a los setenta y seis, pero publicada póstumamente, están situadas en el Cáucaso. Son libros de amor por los paisajes que lo asombran y devoción a sus personajes. Para él, espacio y protagonistas son en estas novelas lo mismo: verdad, dignidad humana.”

Leer a Tolstoi siempre es una delicia. Su primera verdadera novela, como dice Pitol, fue originalmente editada en 1863 y se basa en la experiencia autobiográfica del joven aristócrata Tolstoi uniéndose al ejército imperial en las guerras del Cáucaso. La obra nos habla de un noble de dieciocho años que parte de Moscú en busca de una nueva vida en el frente. Así lo narra Tolstoi:

Olenin sentía con demasiada fuerza la presencia de ese dios omnipotente de la juventud, de esa capacidad de concentrar todo en un deseo, en una idea, esa capacidad de realizar los deseos, de arrojarse de cabeza a un abismo sin fondo sin saber por qué ni para qué. Experimentaba esa sensación que le enorgullecía y, sin que él lo supiera, lo hacía feliz. Hasta entonces, no había amado más que a sí mismo; no podía ser de otro modo, porque sólo esperaba cosas buenas de su propia persona, y aún no le había dado tiempo de desilusionarse de ella. Al salir de Moscú, se encontraba en aquella disposición de ánimo juvenil en que, después de reconocer sus faltas, uno se dice que todo el pasado era falso, sin importancia y debido a la casualidad, pues no había querido llevar una vida buena. En cambio ahora, al abandonar Moscú, empezaría una existencia nueva, en la que no volvería a cometer aquellas faltas, no tendría que arrepentirse de nada y sería completamente feliz.”

Olenin se alojará en una stanitsa o asentamiento cosaco fronterizo y allí se relacionará con un viejo exmilitar alcoholizado de tintes fordianos (seguramente de ahí al expresión “beber como un cosaco”), tendrá tratos también con algunos de los cosacos -que siempre miran a los militares rusos con cierta desconfianza-, con un compañero militar de Moscú y con una joven de la que se termina enamorando. Como dice Pitol, en Los cosacos hay una idealización de la vida natural frente a la artificiosidad de las clases altas de Moscú, como se puede sentir en este párrafo:

El viejo se fue. Se extinguió la canción y se dejaron oír pasos y voces alegres. Poco después volvió a resonar la canción, pero esta vez más lejos, y la voz sonora de Eroshka se unió a las demás. «¡Qué gentes! ¡Qué vida», pensó Olenin; y entró en la isba suspirando.”

El relato de la vida en la stanitsa está también en Un héroe de nuestro tiempo, de Mijaíl Lermontov, publicada originalmente en ruso en 1840, que no me he leído y que al parecer es una novela romántica, byroniana, cuyas peripecias transcurren en ambas vertientes del Cáucaso hasta el Mar Negro.

The Hermit. A legend, Ilia Chavchavadze. Traducción de Marjory Wardrop de 1895. 72 páginas.

Ilia Chavchavadze, nació en 1837 y murió en 1907. Fue escritor, poeta, periodista y abogado georgiano -y aquí sigo la wikipedia- que encabezó el renacimiento del movimiento nacional de Georgia bajo el dominio del imperio ruso, inspirado por los movimientos liberales en la Europa del XIX. Está considerado como uno de los padres fundadores de la actual Georgia.

Chavchavadze acuñó un eslogan nacionalista georgiano que dice “Ena, Mamuli, Sartsmunoeba” o sea “Lengua, Tierras, Fe”. Dirigió dos periódicos georgianos, fue diputado por parte de la nobleza georgiana en el Consejo Estatal del Imperio y asesinado por una banda de asesinos a las afueras de la mítica Mtsjeta. La iglesia ortodoxa georgiana lo canonizó en 1987 como San Ilia el Justo.

Con Ilia Chavchavadze “se inaugura una nueva época en la literatura del país, no sólo por los argumentos civiles y sociales que trata, sino también por las reflexiones y por la reforma de la lengua literaria georgiana que realiza, con la que Chavchavadze dejó atrás el estilo anticuado y con la que establece nuevas reglas, haciendo más accesible la lengua escrita, libre y adecuada para los asuntos de la nueva era”. Cito a la profesora Manana Topadze porque es de los pocos textos actuales en castellano que he podido encontrar en el que alguien hable de la literatura georgiana. Sus palabras están en una entrevista de 2022 en la revista Habla de arte.

De Chavchavadze no hay nada en castellano, sí en inglés. Como su largo poema titulado El ermitaño, originalmente publicado en 1883 y traducido en 1895 por la ya citada Marjory Wardrop, cuyo texto se puede encontrar en internet (enlazado en el título, más arriba).

La octava vida (para Brilka), Nino Haratischwili. Alfaguara, 2018. Traducción desde el alemán de Carlos Fortea. 1008 páginas.

Haratischvili escribe sobre Georgia en alemán, nació en 1983 en Tiflis y a comienzos de los 90, cuando el país estaba sumido en los sangrientos conflictos civiles, se mudó con su madre a Alemania (sigo la wikipedia). Luego regresaron a su país natal pero ella volvió a Alemania, donde estudió dramaturgia. Allí se convirtió en directora teatral y más tarde comenzó a publicar novelas. Con La octava vida (para Brilka), que era su tercera novela, logró el éxito internacional.

Originalmente se editó en 2014 y al castellano llegó en 2018, publicada por la editorial Alfaguara, sello del grupo Penguin Random House.

Si no has leído nada de la historia de Georgia y quieres hacerlo a través de una obra literaria ligera, La octava vida, que es un tochazo, puede servirte como una panorámica por todo el siglo XX. Se trata de la historia de una estirpe georgiana que comienza en 1917 y se cierra en 2007. La octava vida del título es la de la tataranieta de la mujer que da comienzo a la saga, una joven a la que la narradora, que es su tía, le cuenta el pasado de su familia. Esas siete vidas precedentes son las de seis mujeres y un hombre.

Para nada es un libro que se te caiga de las manos, pero a mi gusto le falta altura literaria. Es una narración notable, al final son mil páginas con varias decenas de personajes y un trabajo monumental, encomiable, de construcción de un mundo, de organización del relato, de documentación histórica, de modelado de personajes. Pero le falta intención literaria porque renuncia a arriesgar con el lenguaje o con la arquitectura narrativa.

Hay un deseo de construir personajes con una solidez y complejidad propias, diferentes, vivos. Y lo consigue. Lo que ocurre es que una vez que ha creado esos personajes, decide abandonarse al melodrama, que campa a sus anchas. La mayor parte de motores de trama están en el universo de los afectos amorosos y la atraccion sexual: matrimonios, amoríos, desengaños, traiciones e infidelidades, violaciones, embarazos, abortos voluntarios, involuntarios y provocados… Ojo, que volver una y otra vez sobre estos temas puede dar lugar a obras maestras, como Jane Austen dejó clarinete, pero hacerlo durante mil páginas y cuatro generaciones quizá podría ser fascinante sólo si hubiera una forma de contarlo extraordinariamente particular.

Además, es que cuando se entretiene en explicar con hondura los entresijos psicológicos de un personaje o de las relaciones entre ellos, las palabras que elige, las figuras, la forma, me resulta muchas veces cliché. Es verdad que el 65% del libro me lo he escuchado y el otro 35% lo he ido leyendo a saltos, pero durante cientos de páginas no recuerdo una sola descripción de los sentimientos y emociones que me haya golpeado. Y eso que hay escenas en las que hay una prolijidad y una ampulosidad que lo que hacen es subrayar ese vacío. Estas descripciones son en muchos casos sobreexplicativas pero sin la perspicacia que su intensidad podría aparentar. Por otro lado, tengo la sensación de que constantemente expresa las conclusiones que como lector tengo que sacar de las emociones de los personajes.

Por no hablar de que el relato de las relaciones sexuales emplea en muchos momentos un estilo de novela romántica.

Por otra parte, me saca que la voz de la narradora es una de las protagonistas, nacida en 1973, y que cuenta la vida pasada de su familia después de hablar con unos y con otros. Sin embargo, a la hora de narrar lo hace con una omnisciencia chirriante, sobre todo porque como he dicho antes lo hace con una prolijidad en los sentimientos y emociones que ni siquiera tolero como licencia.

Vuelo desde la URSS, Dato Turashvili. Navona, 2024. Traducción de Ines Condoy. 192 páginas.

En noviembre de 1983, un grupo de siete jóvenes que formaban parte de la élite intelectual y cultural georgiana, trataron de secuestrar un avión que volaba desde Tiflis a Batumi. El intento acabó fracasando, ya que piloto y copiloto lograron mantener el control de la nave, dejando fuera de la cabina a los secuestradores, y aterrizando de vuelta en el aeropuerto de Tiflis, donde un grupo de operaciones especiales ruso irrumpió, con el resultado de ocho muertos: tres tripulantes (incluyendo piloto y copiloto), dos pasajeros y tres secuestradores. De los cuatro jóvenes supervivientes, tres de ellos (todos menos la única mujer) y un sacerdote ortodoxo que era su amigo y confesor, fueron juzgados y ejecutados en los meses siguientes, aunque esto se ocultó a sus familias, que solo cinco años después descubrieron que sus hijos estaban muertos y no podían saber dónde habían sido enterrados.

Entre los siete jóvenes había tres pintores, una estudiante de arte, dos médicos y un actor. Eran todos hijos de la intelligentsia georgiana, parte de la llamada generación jeans y afirmaron en el juicio buscar una vida mejor.

En torno a este intento de secuestro, bastante chapucero, todo sea dicho, se han creado varias obras.

En 2001, el productor del segundo teatro estatal más importante de Georgia, quiso poner en pie una producción que recreara aquellos hechos con un texto de David Turashvili. Pero las autoridades lo impidieron.

La obra se terminó estrenando en un teatro privado bajo el título de La generación Jeans o un réquiem tardío y tuvo bastante éxito. Ese texto es la base para la novela de Dato Turashvili Vuelo desde la URSS que publicó en 2024 la editorial Navona con traducción de Inés Condoy y que me parece muy, muy floja. Es una adaptación de un texto teatral al formato novela, y el resultado es bastante chapucero.

Mucho mejor es la película georgiana de 2017 que recrea la historia, Rehenes, dirigida y coescrita por Rezo Gigineishvili. Tiene buen ritmo, es entretenida y tiene un diseño de producción sencillo que te traslada a la época.

Para saber más, hay también un documental de 2003, Bandits, dirigido por Zaza Rushadze, que cuenta esta historia, e incluye el testimonio de la única superviviente, la novia, Tina Petviashvili, que fue condenada a quince años en 1984 pero se benefició de una amnistía en 1989. [Ver documental Bandits en YouTube]

Junto a un bosque inmenso, Leo Vardiashvili. Salamandra (Penguin Random House), 2025. Traducción del inglés de Ana Alcaina Pérez. 384 páginas.

Leo Vardiashvili es un georgiano refugiado en Londres, a donde llegó con su familia a la edad de doce años, huyendo de las guerras civiles de los 90. Ha estudiado literatura inglesa y con este debut se ha ganado blurbs de por ejemplo Khaled Hosseini y la nominación al premio Gregor von Rezzori a la mejor primera novela traducida al italiano.

Con estas expectativas, esperaba mucho del libro. La sinopsis oficial cuenta: “Saba es sólo un niño cuando, a principios de los noventa, huye de los combates en Georgia con su hermano mayor, Sandro, y su padre, Irakli, en busca de asilo en Inglaterra. Dos décadas después, los tres luchan por reconciliarse con el pasado, atormentados por lo que dejaron atrás. Cuando Irakli regresa a su país, arrastrado por los recuerdos de una esposa perdida y un territorio desolado pero bello, Saba y Sandro esperan con ansia noticias suyas. Pero Irakli desaparece al poco de llegar, y su último mensaje es un misterio. Entonces, Saba decide seguir sus pasos en un viaje que lo llevará al corazón de un conflicto que ha marcado a generaciones y fracturado a su familia. Empeñado en saber qué queda de su tierra y su gente, descubrirá que todos los caminos conducen a secretos escondidos en los inmensos bosques georgianos”.

La novela me ha resultado literariamente decepcionante. No me siento concernido ni por los personajes ni por el suspense que se crea ni por el ambiente ni por la forma de contarlo, en la que no percibo ni una voz propia ni una voluntad poética. Se nota que hay un amor por las raíces y un intento de utilizar las diversas partes del país como escenario de esta odisea: Tiflis, las montañas de la región de Svaneti, la disputada frontera con Osetia del Sur… Documentalmente tiene además el valor de reflejar la desconfianza en las autoridades policiales, las huellas de la guerra o el apoyo tribal que parece ser una característica georgiana. Pero en ningún momento hubo un enganche. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la novela está originalmente escrita en inglés.

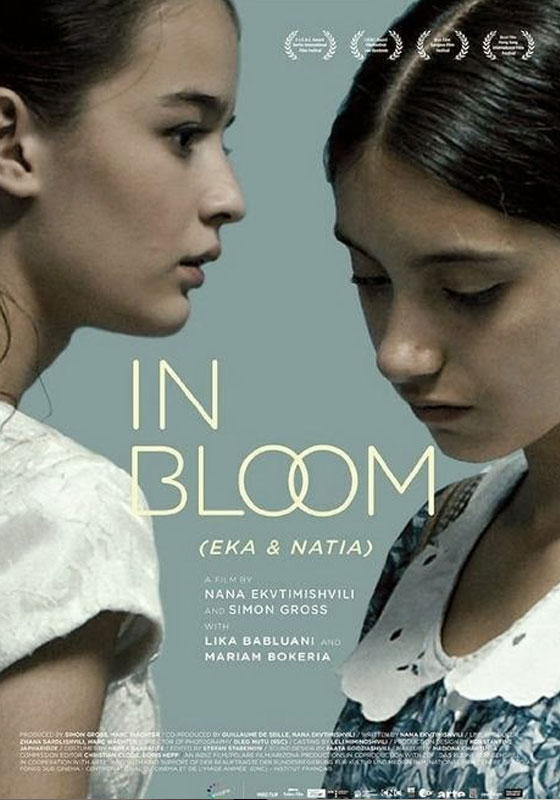

Campo de peras, Nana Ekvtimishvili. Vegueta Ediciones, 2021. Traducción de Irakli Mentesashvili. 181 páginas.

Campo de peras, que fue finalista del premio Booker Internacional en 2021, fue publicada originalmente en georgiano en 2015. La historia está ambientada en un internado para niños y niñas con discapacidades y diversidad funcional en un barrio a las afueras de Tiflis y nos cuenta las relaciones entre algunos de ellos y entre ellos y sus educadores y vecinos, con especial foco en la protagonista, a la que vemos en su proceso de paso de la infancia. La vida se ve agitada por la llegada de un matrimonio estadounidense que quiere adoptar a uno de ellos. Es un libro que no me dejó mucha huella, la verdad, casi más me supo a guión de película independiente por el tono, la mirada, lo que se cuenta.

De hecho, me apostaría algo a que el propósito inicial de esta narración era ser guión de cine, ya que Nana Ekvtimishvili es cineasta y ha dirigido una película titulada In Bloom, que fue la candidata de Georgia a los Oscar entregados en 2014. In bloom es de nuevo un viaje de la infancia a la madurez en este caso de dos amigas en Tiflis, una de las cuales se ve inmersa en un compromiso matrimonial a disgusto.

La luz perdida, Nino Haratischwili. Alfaguara, 2023. Traducción del alemán de Carlos Fortea.

Otro tocho de Nino Haratischwili escrito en alemán sobre la historia reciente de Georgia. La novela viaja entre dos planos temporales, el presente de cuatro amigas y el pasado, su infancia y adolescencia en el Tiflis recién independizado, surcado por la violencia criminal en las calles que va involucrando a sus amigos y compañeros de generación, las guerras en diferentes partes del país y, por lo tanto, la carestía económica.

Como me pasó con La octava vida, acudí a La luz perdida con grandes expectativas, supongo que en parte por culpa de esa cita en la faja de la edición española que hablaba de esta escritora como de “la sucesora de Tolstoi”. Esta novela también se me hizo larga. Me da pena que la prolijidad de Haratischwili no esté al servicio de unas descripciones de ambientes o de lugares, ni para jugar con el lenguaje ni utilizando recursos literarios. Los dos libros de los que he hablado son libros comerciales, best-sellers, aunque con dos o tres tonos más de calidad narrativa. No es la opinión de otros, como Leonardo Padura, que la considera, al contrario, “una obra profunda en tiempos de best-sellers“.

Lo que menos me gusta de este libro es la falta de ambición poética y que, como en La octava vida, el esfuerzo por crear un cosmos relacional no da como resultado la obra afilada que creo que quiere ser ni tiene la hondura humana de La amiga estupenda de Elena Ferrante, a la que se comparaba en la campaña de venta de esta novela.

Películas para viajar a Georgia

The right hand of the grand master (1969), dirigida por Vakhtang Tabliashvili y Devi Abashidze, es la adaptación cinematográfica en dos capítulos de 75 minutos de la novela de Konstantine Gamsajurdia. Este es uno de los escritores georgianos más importantes e históricamente interesantes del siglo XX. Nacido en 1893, en una familia de la pequeña nobleza georgiana del entonces imperio ruso, estudió en San Petersburgo y en Berlín. En Alemania alternó con el círculo intelectual de Thomas Mann. Desde el país centroeuropeo se involucró en la lucha por la independencia de Georgia mientras publicaba sus primeros poemas y, a la caída del imperio ruso y la proclamación en 1918 de la independencia de la república socialista de Georgia, de tendencia menchevique, fue nombrado adjunto al embajador en Berlín.

Sigo la wikipedia en inglés para contar que Gamsajurdia se opuso a la invasión soviética de Georgia en 1921, por lo que será castigado y confinado. Más tarde será parcialmente rehabilitado y se salvará de las purgas estalinistas de los años 30 que diezmó también el panorama intelectual de Georgia, rechazando denunciar a nadie.

La novela que adapta esta película no está traducida al castellano, como ninguna de las obras de Gamsajurdia, pero el título sería La mano derecha del gran maestro. Es una novela ambientada en torno a la construcción de la catedral de Svetitsjoveli, centro religioso y cultural fundamental en la historia de Georgia, ya que está directamente relacionado con la vida de Santa Nino.

La adaptación cinematográfica fue estrenada en 1969 y he podido verla en YouTube [parte 1] [parte 2], con subtítulos en ruso traducidos automáticamente al inglés. Además, los subtítulos van muchas veces desincronizados. No es de coña. Pero me ha merecido la pena. Por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Como digo, relata la semilegendaria historia de la construcción de la catedral a manos de un arquitecto (el gran maestro del título) llamado Ute Arsakidze. Entonces reina Jorge I, el primer gran rey de la edad dorada de Georgia y bajo el cual por primera vez se puede hablar de una unidad nacional de los diferentes reinos que componen el país.

La película, siguiendo la novela, se detiene primero en las luchas de Jorge I con las tribus de las montañas, que en el siglo XI seguían reacias a adoptar el cristianismo. El rey se enamora de una de las princesas tribales cuyo prometido (un jefe tribal) hace asesinar, con el azaroso inconveniente de que esta princesa está enamorada del arquitecto Arsakidze, que era su hermano de acogida.

Esta historia se entrecruza con la pelea ideológica y artística entre el catolicós Melquisedec, cabeza de la iglesia georgiana, y el arquitecto, que defiende una idea inmortal del artista. En un momento dado el personaje de Arsakidze dice en la película dirigiéndose a la iglesia andamiada:

Pronto el cincel te rescatará del caos y dirá a su creación: hágase la luz. Y mi espíritu, glorificado en piedra, ascenderá a lo alto. Y se congelará en el cielo para siempre. El arte es inmortalidad y el maestro no está sometido a la muerte. Los milenios barrerán todo alrededor, pero Svetikhoveli se elevará como Jacob, luchando contra la muerte y contra Dios.”

Me resultó llamativa una posible conexión artística de esta película con El tormento y el éxtasis, película de Carol Reed protagonizada por Charlton Heston en el papel de Miguel Ángel y por Rex Harris en el de Julio II, que recrea la creación de los frescos de la Capilla Sixtina y esa lucha entre el poder (poder religioso, pero que podría ser político, como está claro que Gamsajurdia denuncia simbólicamente) y el creador. La película de Hollywood es de 1965 y tengo el convencimiento de que los cineastas georgianos la conocían cuando grabaron la suya.

La producción georgiana tiene una llamativa envergadura para la época, bastante hollywoodiense, con un buen número de extras y caballos en escenas que lo piden, y con mucha calidad visual y artística en la fotografía, la composición, la interpretación y el montaje, con decorados muy de la época en la que hoy vemos claramente el cartón piedra y la lona del paisaje (que a mí me parecen entrañables), pero también con exteriores bellísimos.

“¿Qué le queda a un maestro [artista] sino encarnar sus sueños en una creación inmortal?”, dice en otro momento el arquitecto.

Hay otra referencia cinéfila, aunque quizá te parezca rizar el rizo del esnobismo y del namedropping, que es El manantial de King Vidor, de 1949. El protagonista es también un arquitecto y es mitiquísima esa escena final, ese contrapicado en el que vemos a Gary Cooper representado como un gigante, como un dios. También en La mano derecha del gran maestre se usa en varios momentos el contrapicado para agrandar la figura del arquitecto protagonista, especialmente en alguno de esos parlamentos grandilocuentes, aunque tampoco es que fuera por entonces un recurso cinematográfico poco usado.

Volviendo a Gamsajurdia como fuente narrativa de acceso a la historia georgiana, tiene también una saga de novelas protagonizadas por otro rey posterior titulada David el Constructor, otra de las grandes figuras de la historia nacional georgiana. Hay que contar como detalle que Zviad Gamsajurdia, su hijo, fue opositor al régimen soviético y acabaría convirtiéndose en el primer presidente elegido democráticamente tras la independencia de Georgia en 1991, aunque, como bien se cuenta en Un buen lugar para morir, las crónicas periodísticas de Wojciech Jagielski, acabó convirtiéndose en un déspota y fue uno de los responsables de que los años 90 fueran en Georgia un reguero de guerras civiles.

Arrepentimiento (1984), de Tengiz Abuladze, obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 1987, pero antes había tenido que sufrir la censura de una URSS que se resistía al cambio impulsado por Gorbachov. Cuando Abuladze rodó en 1984 esta obra entre la crítica política y el humor absurdo ya sostenía una trayectoria de prestigio (El ruego y El árbol de los deseos son otras de sus grandes películas). Pero tras algunos pases en cines, se prohibió su difusión, lo que la convirtió en bandera por la libertad de expresión. Finalmente se acabó permitiendo su proyección y el premio en Cannes demuestra su alcance.

En agosto de 2025, puedes ver esta película con subtítulos en inglés, portugués, holandés, alemán, italiano y ruso en un canal de YouTube llamado Georgian Movies. Y yo te la recomiendo.

Tiene mucho de berlanguiano, de felliniano, al mismo tiempo que genera la turbación y la frustración propias de los relatos sobre injusticias manifiestas. La historia comienza con la muerte del alcalde de una ciudad, Varlam Aravidze. Tras su entierro, aparece su cadáver durante las mañanas siguientes en el jardín de su casa familiar. Se descubre entonces que la persona que lo exhuma es una mujer a la que hemos visto cocinando una tarta en la primera escena. Esta mujer es llevada a juicio y su testimonio es el recurso narrativo para contar la historia de cómo ese alcalde instauró un régimen de terror y opresión, y persiguió a su padre, un artista que se había atrevido a denunciar ante el alcalde el maltrato de una antigua iglesia, que estaba siendo empleada como laboratorio para experimentos que podían dañar su estructura.

La película, que es una crítica a la figura de Stalin, me parece maravillosa. La parte del humor absurdo y de cierto toque real maravilloso sirven para aliviar un drama que a espíritus alérgicos a la injusticia puede resultar doloroso. Al mismo tiempo, el relato va perdiendo su parte más humorística para mostrar con gran hondura filosófica y poética y buen gusto visual los dramas interiores en los personajes que sufren la opresión de un sistema político arbitrario y profundamente cruel.

Hay un detalle que me llamó la atención y del que no sé qué pensar. En un momento dado, el nieto del alcalde, que sufre una crisis interior al conocer los detalles de la forma de ejercer el poder que tuvo su querido abuelo, yace en la cama de su cuarto y vemos en la pared colgados una escopeta y un cartel en perfecto castellano que anuncia una corrida de toros en la Monumental (hoy plaza de Las Ventas), con El Viti, El Cordobés y Paco Camino. Encuentro en internet un cartel de 1964 de una corrida en esa plaza y con ese cartel de matadores. ¿Será un guiño a Berlanga? ¿Quizá a su escopeta nacional? Elucubraciones. Pero, desde luego, ambos elementos no han sido colocados accidentalmente, ya que un plano detalle nos indica que el joven se fija en el lomo atacado con las banderillas del toro y la escopeta tendrá un peso posterior en la historia.

Del citado Varlam, me quedé con dos frases bastante cómicas que reflejan todo un sistema criminal: “De cada tres personas, cuatro son enemigas”, y “cazaremos a un gato en un cuarto oscuro, incluso si no hay gato”.

Ya he hablado de In bloom (2013), de Nana Ekvtimishvili (autora de Campo de peras), una película que se habla con la novela La luz perdida, de Haratischwili, al retratar el paso por la adolescencia de dos amigas en el Tbilisi de los años 90, lo que supone un choque traumático con la coacción ejercida por sus amigos y vecinos, la violencia entre pandillera y miliciana por la que muchos de estos se ven atraídos y la falta de recursos.

Resulta estimulante acercarse al cine georgiano de los últimos quince años por su diversidad. Son proporcionalmente numerosas las películas que nos llegan, dirigidas, contadas y/o protagonizadas por mujeres, así como por personas LGTBIQ+. La sociedad georgiana, tan atada a las tradiciones y a la religión como elemento identitario nacional, no es la más avanzada en materia de igualdad y diversidad, pero su cine se permite -hoy por hoy- reflejarlo.

Tanto en esta película, In bloom, como en Dede, de la que hablaré a continuación aparece, en torno a los años 90, las bodas por rapto. Lo que lees. El novio y su cuadrilla secuestran a la pretendida que, en comunidades pequeñas, tampoco tiene mucha libertad para elegir otra opción que dar un sí forzado. Existe también el secuestro voluntario, imagino que si la familia de la novia no da su consentimiento o si el novio no puede pagar la dote (en caso de que rija el concepto de dote). Actualmente es algo que raramente sucede en Georgia, pero en los primeros nueve meses de 2020, por poner un ejemplo, se produjeron más de treinta casos de novias secuestradas. Una búsqueda en internet por “bride kidnapping georgia” permite una rápida y superficial documentación.

En In bloom, una de las dos amigas, de apenas catorce años, es forzada mediante este abuso a casarse con un joven un poco mayor que ella. De fondo, se hace referencia al conflicto en Abjasia, región que a efectos prácticos funciona como entidad independiente desde entonces. Es una historia pequeña pero que toca varios palos de la Georgia de los 90, una época fundamental para entender el país en la actualidad.

Dede (2017), de Miriam Khatchvani, transcurre también en 1992. En la trama también aparece la guerra entre georgianos y abjasios de ruido de fondo, pues los protagonistas masculinos vuelven de luchar, y también en el argumento reina la competitividad masculina y la violencia que salpica el día a día de las mujeres. La característica de esta película que más me interesa como reflejo de una cultura es que está filmada en el Alto Svaneti, una preciosa región de la cordillera caucásica que durante milenios ha sido difícilmente accesible y en el que se esconde otro de los sitios que son patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Dede está rodada en Ushguli, un grupo de cuatro aldeas minúsculas incrustadas en un hermosísimo valle en torno al cual se alzan montañas verdes como moquetas en verano y al final del que se eleva el monte Shjara con sus más de 5000 metros de altura y sus nieves perpetuas. Lo que convierte a Ushguli en patrimonio material de la Humanidad es la tropa de torres defensivas de planta cuadrada que permanecen en pies y que datan de entre los siglos IX y XII. No solo Ushguli, sino el camino que conduce a ella siguiendo el curso del Enguri o Inguri desde Mestia, que es una localidad más grande a una hora de camino, es un gozo para la vista y las emociones.

Narrativamente no es muy original. La trama nos habla de una joven de Ushguli que es obligada a casarse con un joven vecino, aunque no le atrae. Quien le gusta es un compañero de armas de su prometido, que se aloja durante un tiempo en el pueblo al volver de la guerra, antes de regresar a su hogar, en una localidad de la montaña. El caso es que la boda se consuma [OJO: DESTRIPES DE TRAMA], pero el marido comprende que ella y su amigo están enamorados, y tras vencer la tentación de matarlo, se suicida mientras están de cacería. Esto genera odios, de esos que solo en las pequeñas comunidades y después de años adquieren el adjetivo de ancestrales. Y no te cuento más.

Merece la pena ver ese Ushguli virgen, que dentro de nada va a ser difícil percibir, porque hoy en día se ven allí las maquinarias que construyen nuevos alojamientos y no cuesta imaginar las fincas que en la parte más tendidas de las laderas serán también hoteles y casas rurales en pocos años.

Como documento etnográfico, existe un cortometraje documental de veinte minutos de titulo Antiguas canciones georgianas, aunque para encontrarlo en Youtube hay que escribirlo en inglés o en italiano. Es un documental del director Otar Iosseliani que muestra imágenes de diferentes regiones de Georgia, empezando por Svaneti, con cantos polifónicos gregorianos de esas regiones. El gregoriano polifónico sin instrumentos es el folk georgiano. La escucha acaba siendo un poco agotadora, las cosas como son.

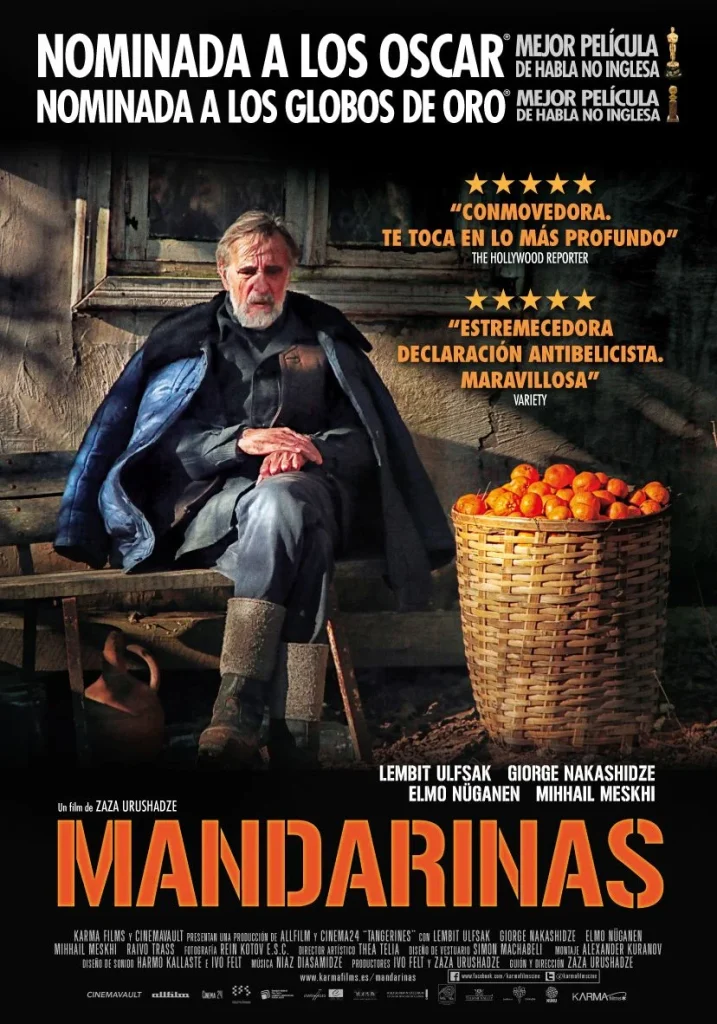

De las películas contemporáneas relacionadas con Georgia, la que más alcance internacional ha tenido es Mandarinas (2013), una película de producción estonia escrita y dirigida por el georgiano Zaza Urushadze. Fue nominada a los Oscar y a los Globos de Oro en las ceremonias de 2014. La historia se ambienta en una aldea de las montañas de Abjasia, durante la citada guerra entre los abjasios y los georgianos que tuvo lugar a principios de los 90.

El protagonista es Ivo, un hombre ya mayor descendiente de estonios, que fue una minoría en la región desde que en época zarista se repobló con súbditos estonios tras la marcha o expulsión de numerosos abjasios. Contra lo que hacen la mayor parte de descendientes de estonios en la región, Ivo decide quedarse en su hogar para ayudar a su vecino y amigo con la cosecha de mandarinas. Dos soldados, uno georgiano y otro un mercenario checheno que lucha por el bando abjasio, son heridos frente a su casa. Procurará cuidados a ambos y exigirá que dentro de su casa aparquen el odio que les impulsa a ejecutar al adversario.

El punto de partida recuerda a aquella En tierra de nadie, que juntaba en una trinchera a un soldado bosnio y otro serbio en la guerra de los Balcanes. En ese sentido, la película es clara en sus objetivos. Mostrar la humanidad que debe prevalecer sobre la violencia que nace de separar a las personas por comunidades y enfrentarlas en nombre de una bandera, una nación o una tierra de difícil adscripción. A mí me gustó mucho la peli, aunque no invente la pólvora. El guion y las interpretaciones son buenas y te deja una melancolía humanística y esperanzadora en el espíritu. La pena es que ahora mismo (agosto de 2025), no está disponible en ninguna plataforma.

Otra película reciente, más sutil y poética en el reflejo de este conflicto, es Corn Island (2014), dirigida y coescrita por George Ovashvili que une ciclos naturales con la lucha fratricida.

El plateado y caudaloso río Enguri baja de las montañas de Svaneti hasta las tierras bajas de Koljeti hacia el Mar Negro, haciendo de frontera natural con Abjasia y creando islas de aluvión en la primavera, con el deshielo. A una de esas islas llega un granjero abjasio y su nieta pubescente para tomar posesión y plantar un campo de maíz que cuidarán para lograr una cosecha a final del verano. Construir una choza, roturar, plantar, proteger las riberas de las crecidas con estacas y maleza… el ciclo agrícola avanza mientras avanza también el ciclo humano y la chica termina el curso, menstrúa por primera vez y descubrimos que sus padres no están, suponemos que muertos.

Por el río pasan barcas de ambos bandos y oyen tiroteos en las orillas del Enguri. En ocasiones, jóvenes soldados en celo llaman la atención de la chica. Se cierne la amenaza. Un soldado herido del bando georgiano se esconde en el maizal y ellos lo cuidan y lo protegen de la búsqueda por parte de una patrulla abjasia. Las lluvias torrenciales acabarán deshaciendo la isla y derrumbando la casa, y a la primavera siguiente otro hombre llega en barca para agacharse, palpar el limo de la isla y prepararse para una nueva cosecha.

La película puede resultarte aburrida si quieres acción, ya que las líneas de diálogo son mínimas y durante largos ratos lo único que vemos es el proceso paso a paso de construcción de la pequeña granja efímera y del proceso agrícola. Sin ser la fotografía una locura, los paisajes y la puesta en escena son alimento para el ojo, y hay en toda la película una poesía y un amor por la naturaleza que es muy humana, sí, pero también de un modesto fatalismo. Al final, unos que nacen, otros que morirán, la vida sigue igual.

Supongo que es lógico que haya en la cultura caucásica este amor por la naturaleza y por los procesos en torno a la agricultura. Otro ejemplos de ello es Crónicas georgianas del siglo XIX (1979), de Alexandre Rekhviashvili, un largometraje de 63 minutos que muestra la vuelta de un estudiante desde San Petersburgo a su aldea natal en Georgia durante la época del imperio ruso. Allí encabeza un movimiento para oponerse al intento de las administraciones de entregar el bosque a una empresa que quiere deforestar el área. La película está en Youtube con subtítulos en inglés. Y es curiosamente anacrónica, ya que los malvados empresarios así como algunos de los burócratas van en traje y corbata.

Cuando el estudiante llega a su casa al comienzo de la historia, le espera su madre enferma, que le dice: “Estoy aquí sentada y miro por la ventana, el consejo del médico es observar el balanceo de las copas de los árboles, que calma los nervios”.

En este amor por la tierra, destaca por supuesto todo lo que tiene que ver con el vino. La forma de elaborar el vino en Georgia, en grandes vasijas semienterradas llamadas kvavris, tiene una antigüedad milenaria. Se dice que ya hace seis mil años los habitantes de esta región producían así sus vinos, lo que lo convertiría en la técnica viticultora más longeva de la actualidad. La principal región de los vinos, es la región de Kajeti, en el este del país, una región verde y tendida, atravesada por una estribación del Cáucaso y fertilizada por las aguas que descienden desde el norte.

De la cultura viticola dan fe un cortometraje del año 70 titulado Kvavri y que narra una breve historia sobre una de estas grandes vasijas que se le rompe a un campesino y al arreglarla con pegamento, el fulano que lo hace queda encerrado en su interior, generando ingenuas situaciones cómicas.

Esta pasión georgiana por el vino y la viticultura se puede ver en una de las consideradas mejores películas de la historia del cine georgiano, El padre de un soldado (1964), dirigida por Reko Chjeidze y de cuya versión remasterizada y coloreada hay una versión con subtítulos automáticos en Youtube.

En esta película de cuidada factura, un campesino georgiano abandona su viña y sus tierras para hacer una visita en el hospital a su hijo, soldado herido durante la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patriótica, como la bautizó el régimen comunista. Al llegar al hospital, descubre que a su hijo le han dado el alta y lo han devuelto al frente. Comienza entonces el viaje de este padre, que termina ingresando como soldado y llega hasta Berlín para encontrarse con su hijo. En un momento dado, un tanque soviético avanza sobre una viña en territorio alemán y el padre detiene su avance, defendiendo la dignidad de la tierra, incluso aunque sea del enemigo.

Blackbird blackberry (2023), dirigida y coescrita por Elene Naveriani a partir de una novela, me gustó mucho. La protagoniza una mujer que regenta un ultramarinos en un pueblo y que a sus casi cincuenta años consigue la plena independencia tras morir su padre, al que podemos suponer un déspota machista. Etero, que así se llama la mujer, vivirá en diferido y por sorpresa la historia de amor que nunca tuvo la posibilidad de protagonizar.

Aunque es el objetivo de chismorreos y burlas a su alrededor, Etero se desenvuelve con una libertad interior y una honestidad abrumadoras que provocan en quien la observa una ternura y a veces cierto pudor. La actriz que da vida a Etero es una mujer grandota, un poco andrógina, de facciones particulares, lo cual me resulta muy provocador para mi sensibilidad, algo que celebro. Acostumbrados a la belleza canónica e inapelable de los cuerpos y los rostros en la pantalla, Naveriani nos ofrece una heroína libérrima que nos desafía y que nos apela con su particularidad. Además de tener un guion que hila fino en las relaciones emocionales, la trama tiene un giro final que lleva al extremo la propuesta de los autores de esta obra.

Otras propuestas cinematográficas georgianas recientes, también protagonizadas y contadas por mujeres son Beginning (2020), dirigida y coescrita por la cineasta Dea Kulumbegashvili, y Scary mother (2017), escrita y dirigida por Ana Urushadze.

Beginning estuvo en la sección oficial del festival de Cannes y se llevó el premio FIPRESCI de los críticos internacionales en el festival de Toronto. Es una propuesta con clara voluntad de estilo, estilo slow cinema (que puedes imaginar en qué consiste: planos fijos de varios minutos).

Beginning está protagonizada por Yana, la mujer del líder de una comunidad de testigos de Jehová en una pequeña localidad de Georgia que acaba de ser atacada por unos terroristas que prenden fuego a su salón del reino. A partir de ahí, presenciaremos la crisis vital por la que atraviesa Yana, que no es capaz de huir de una vida que la ahoga, incluyendo el abuso sexual por parte de uno de los detectives que han llegado de la ciudad para investigar el ataque.

Scary mother también nos habla del deseo de libertad de una escritora que vive en un barrio popular de Tiflis a la que su marido y sus hijos quieren impedir que publique un libro de carácter autoficcional por mostrar con crudeza los deseos de una mujer como ella.

Está claro que las voces del cine contemporáneo georgiano están luchando por liberar las cadenas de una sociedad todavía hondamente patriarcal.

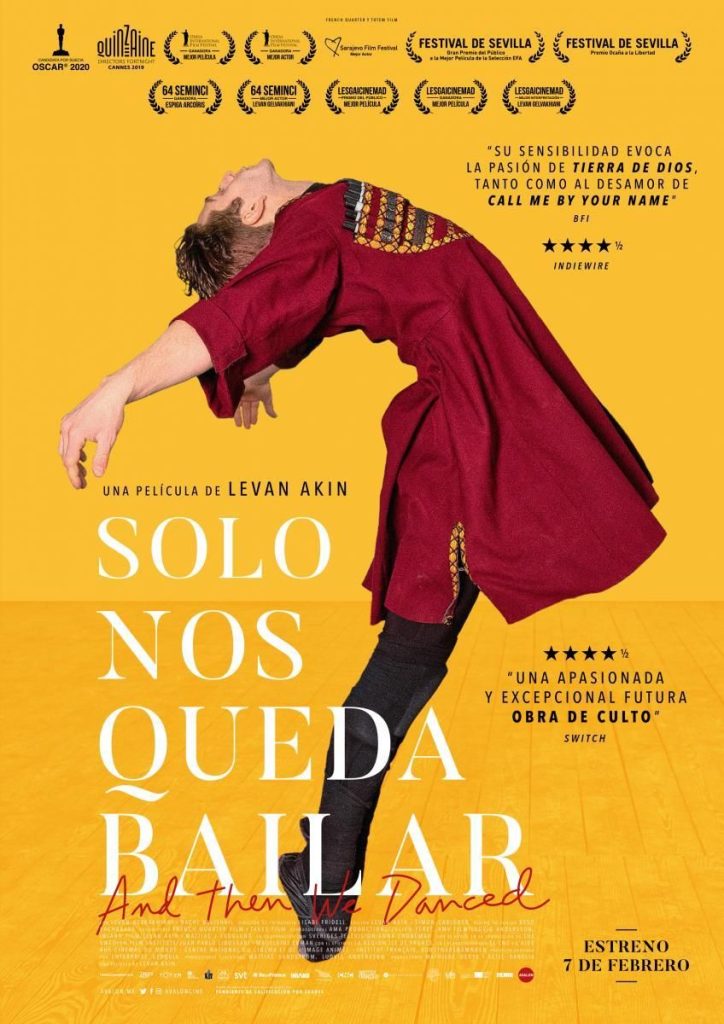

Sólo nos queda bailar (2019), del director sueco de ascendencia georgiana Levan Akin. Se trata de una película muy recomendable que toca uno de los elementos primordiales de la cultura georgiana, el baile tradicional.

Nuestro Billy Elliot de Tbilisi es Merab, que recibe formación en la Compañía Nacional de Danza de Georgia y al que le cuesta someterse a las estrictas directrices de la institución. La llegada de Irakli, un joven bailarín del que se enamora y que responde a su deseo, pone a prueba la relación de ambos con su identidad y con una sociedad de rígidas ideas sobre la masculinidad y sobre el baile tradicional. Muy recomendable, la verdad, y además transcurre en una Tbilisi joven y bastante actual.

Además de Tenguiz Abuladze, director de Arrepentimiento, El árbol de los sueños, El ruego o Hijos ajenos, otro de los grandes cineastas, cuyo nombre encuentro en la dirección de varias películas que están incluidas en IMDB como las mejores de la historia de Georgia, es Eldar Shengelaia, que casualmente averiguo que murió este 4 de agosto de 2025.

En ese lista también está Data Tutashkhia, una serie basada en la saga de novelas históricas de Chabia Amurejibi publicada en 1975.